Jour 3 : Cerro Sombrero/Cerro Sombrero

J’avais attaché les cordes de sûreté de ma tente autour de certains poteaux du deck de bois, en les laissant toutefois aisément enjambables pour ne pas déranger la personne qui viendrait ouvrir les toilettes publiques à 9 heures. Je l’entendis passer depuis mon duvet, déjà mi-cuit par ce gros lâche de soleil qui s’était bien carapaté la veille quand la pluie et le vent avaient décidé de faire leur show. La tentation de sortir lui demander s’il n’y avait pas de problème à ce que je reste terré dans ma tente fut moins forte que la tentation de rester terré dans ma tente quelques heures de plus. Le soleil, lui, n’écoutait personne. J’affinai ma cuisson.

Un peu avant midi, un camion aménagé immatriculé Colombie Britannique s’installa à côté. Un Français et une Québécoise en sortirent, on discuta longuement, jusqu’à ce que mon départ ce jour dépasse l’improbabilité.

Vers 15 heures, je mettais pied en selle, et descendis la courte côte qui donnait à la ville un air de dos d’âne. La route passait juste à côté, en moins d’une minute j’étais en piste, et elle était bien droite. Le vent venait d’en face, ou presque, juste ce qu’il faut de côté pour te pousser vers les voitures qui te dépassent. Mais ce dernier, qui roulait depuis plusieurs heures sur ces plaines ennuyantes et plates, s’était endormi au volant. Il ne me vit pas débouler, et me frappa de plein fouet. A la vitesse d’un airbag, mon vélo s’était soudainement transformé en parachute. J’avais déjà touché terre, je ne risquais pas grand-chose, mais la chute libre semblait encore possible dans la direction opposée. Elle avait la tentation des grands espaces et des vitesses indolores.

J’avais dit à Hugo que je ferais demi-tour si ça soufflait trop. En moins d’un kilomètre, je mis pied à terre trois fois. J’étais contrarié dans mon projet d’avancer. Contrarié dans mon projet de partir aujourd’hui. Contrarié par mes genoux et par ce vélo trop lourd. Contrarié par le vent, plus fort que jamais. Je n’allais pas faire 10 kilomètres avant de m’écrouler, exténué par plusieurs heures d’effort vain. Et je serai alors au milieu de nulle part, loin d’être protégé du vent, rêvant, je l’imaginais, de la possibilité d’une bonne douche chaude et d’une soirée en agréable compagnie que je venais de quitter.

Mon esprit de cycliste en devenir me tançait d’être plus résistant, de montrer un peu plus de couenne face au vent, que Diable ! Un gros monsieur en costume militaire m’engueulait en arrière-plan, mais je ne l’entendais pas avec ce qui soufflait. Tout ce que je voyais, c’était sa bedaine dégueulant entre sa veste et son pantalon. Un mirage, rien de plus.

Je me secouais les larmes de yeux, et fit demi-tour. Ça n’avait pas de sens de partir à cette heure et par ce vent. J’allais revenir à Cerro Sombrero, et prendre les décisions qui s’imposaient.

Comme pleurer un bon coup sous l’eau chaude et acheter une tablette de chocolat.

Comme par magie, dès que je me décida à aller en sens inverse, le vent, sévère négociateur, devint mon plus fidèle allié, mon plus fidèle ami. Sans pédaler, j’atteignis rapidement les 30 à l’heure, et rentrai en moins de deux au bercail d’un soir.

A mon retour, Audrey et Hugo ne se fichèrent pas de moi. Ils avaient un moteur sous le siège eux. J’étais toujours une sorte de héros malgré mon abandon. Un héros un peu abîmé, brossé de côté, un peu moins reluisant, mais un héros quand même.

Avant d’acheter du chocolat, j’en ai profité pour aller me promener dans la ville. Cerro Sombrero a été créée de toutes pièces par l’entreprise nationale du pétrole chilien (l’ENAP). On y trouve un cinéma, qui ne fonctionne pas à plein, ni même à demi-plein, et à peine sur la réserve, mais accueille de temps à autres des projections sûrement fort intéressantes sur les diverses réalisations de l’ENAP. Il y a un gymnase gigantesque en plein centre pour que les troupes se maintiennent en forme. Toute la ville s’y retrouve à un moment ou à un autre de la journée.

On peut y voir les nouveautés de 1993 tous les jeudi en 4

La grande majorité des habitants travaille directement pour l’ENAP. L’autre grande majorité travaille pour les habitants qui travaillent pour l’ENAP.

La ville possède une église au toit très pentu, et un wifi de qualité, gratuit.

Comme pour les douches chaudes, c’est le pétrole qui paye. Assez pragmatique, je sais bien mettre ma conscience écologique de côté quand les conditions l’imposent.

Le musée partage le même bâtiment que la bibliothèque, et l’unique employée assure les deux fonctions d’une salle l’autre. On peut y voir des silex taillés, quelques pointes de flèche, des vieux pots, et des outils indiens. Les Selk’Nam, les indiens qui ont été chassés de tout un continent depuis l’Alaska, se sont retrouvés à vivre sur la seule partie du globe que personne ne voulait : Ici, sur la Terre de feu.

Ils vivaient nus sous leurs peaux de guanacos, et fabriquaient leurs arcs avec des côtes de baleines échouées. Quand les échouages de baleines se faisaient rares, ils les faisaient en bois, comme tout le monde. Un de ces arcs est exposé dans le musée de Cerro Sombrero. Les explications sont écrites en tout petits caractères sur de tout petits bouts de papiers. Comme des poèmes salaces envoyés en boulette aérodynamique d’un bout à l’autre de la classe. Dans les années 50. Maintenant les portables permettent d’écrire de la poésie dans une toute autre tranquillité.

Il faut avoir très très envie d’en apprendre sur les indiens pour les lire. Pour un peu, on pourrait croire que l’employée du musée a une dent (de tigre à dent de sabre) contre les indiens.

Il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes qui passent ici, mais depuis peu, ça augmente. Les douches publiques et le wifi gratuit ont été un vrai coup de maître en termes de marketing. Je n’ai pas manqué de remercier la municipalité pour cette véritable offrande aux voyageurs et devant l’empressement de la dame à me faire signer le livre de bronze du musée, ai marqué en gros que j’étais Français.

Je suis allé faire mes courses dans une toute petite épicerie « Chez Patty ». Patty, la patronne, fume derrière le comptoir pour aromatiser les tomates. Son petit chien patientait calmement que les clients remontent dans leur voiture pour en assaillir les pneus.

Lorsqu’on achète quelque chose au Chili, ils font une petite facture au stylo sur du papier à double empreinte et nous donnent l’exemplaire en bleu. C’est pour les taxes. Cette coquine de Patty n’a pas très bien fait le 9 de 900, de telle sorte qu’on dirait un 8. De 15 centimes d’euros en 15 centimes d’euros, je me demande combien parvient-elle à gratter chaque semaine, chaque mois, chaque année. Je l’ai regardé dans les yeux Patty. Elle m’a rendu mon regard, l’air de rien. J’ai souri et puis je suis reparti. Le petit chien lorgnait sur mes pneus, je n’étais pas encore sorti d’affaire.

Chez Patty

J’ai partagé ma tablette avec Hugo et Audrey et on a discuté longuement de voyages dans leur joli camion aménagé tout en bois à l’intérieur. Sur son téléphone, Hugo garde une photo par pays traversé. C’est une technique impressionnante. On gagne du temps mais j’avais l’impression de regarder le catalogue d’une agence de voyage quand il me les a montrées. Je ne pensais pas que ces vues étaient réellement réelles. Avec du recul, je ne parviens toujours pas à savoir s’il a tiré toutes les photos de Google ou s’il les a vraiment prises lui-même.

La flemme et l’inquiétude de remonter ma tente cassée m’ont convaincu de dormir dehors, à la belle étoile. Je me suis allongé derrière la municipalité, au pied d’une gouttière, en priant pour qu’il ne pleuve pas, car le rebord du toit me protégerait un temps de ce que la gouttière finirait par me rendre, et en espérant que les marketeurs de Wayra (qui signifie « vent » en quechua) n’aient pas menti sur le duvet en duvet d’oie. Ou de canard.

Derrière la municipale gouttière

Le ciel n’avait rien d’exceptionnel pour un presque bout du monde. Quelques étoiles brillaient, inconnues au bataillon des flammes de soldats.

Avant de m’endormir, j’ai vu un renard passer en contrebas, à 7 mètres tout au plus de moi. Il s’arrêtait tous les 5 mètres pour sentir quelque chose. J’imagine qu’il m’avait remarqué, mais il n’avait pas l’air très intéressé par ma présence. C’est un peu vexant tout de même quand un animal sauvage t’ignore. Lorsque j’ai voulu le lui faire remarquer d’un claquement de langue, il s’est arrêté pour sentir quelque chose d’autre, m’ignorant doublement, et une étoile filante a chu vers l’horizon.

Je n’avais fait que 2 kilomètres à tout casser, suçant comme un gamin les deux faces aigres-douces de la médaille du vent.

Le lendemain, je me levais à 6 heures, comme un cycliste, comme un héros.

« Dès que le vent soufflera moins, je repartirai … »

Jour 4 – Cerro Sombrero/Tolhuin

Je me suis réveillé comme prévu à 6 heures. Le renard s’était évanoui avec les rares étoiles.

A 6h30, j’étais sur le vélo, prêt à affronter le vent. Je pensais laisser un mot sur le camion d’Audrey et Hugo, et puis un autre sous la porte de l’office de tourisme pour les remercier pour l’accueil, mais je n’en fis rien. Ils verraient tous bien que j’avais mis les voiles. Le vent lui aussi était déjà levé.

Je croisais quelques voitures rouges de l’ENAP. Le pompiste de la station, solitaire devant son journal, me regarda passer avec ses yeux. J’étais trop loin pour discerner s’ils étaient ronds ou hagards, mais je les suspectais à tout le moins d’être intrigués.

Il faisait frisquet, un petit 5°C au compteur à tout casser.

Je redescendais la pente qui donnait à la ville son air de mule qui dort, et m’enfournai comme hier dans le souffle des plaines, écouteurs aux oreilles, bien préparé cette fois à baisser la tête et partir, quoiqu’il m’en esbrouffe.

Pendant 6 kilomètres, la route penchait vers l’ouest, face au vent. Il ne soufflait qu’à 30 ce matin. Les environs étaient plats, si ce n’est la torchère du complexe visible de loin. J’avançais lentement mais sûrement, rassuré d’avoir fait le bon choix et de ne pas m’être entêté à partir la veille.

Puis la route s’inclina et le vent devint moins pénible, presque aidant.

Peu à peu, elle s’éleva et commença à passer de vaux en vaux à travers les collines. Le changement de paysage me fit oublier l’échec de la veille et le départ difficile. Pour la première fois depuis trois jours, je prenais un peu de hauteur sur les environs.

Le bitume serpentait du sud-ouest au sud-est, déplaçant mon vélo tour à tour de trois-quart dos au trois-quart face. Lorsqu’il était de face, je marquais le pas, déplaçant mon braquet vers le plus grand pignon, gardant en réserve le petit plateau si la situation l’exigeait.

Lorsqu’il était quasi de dos, je profitais du répit pour ne presque pas pédaler, apprécier le paysage et gueuler après les moutons et autres guanacos. Ça les changeait des klaxons.

Le vent venant de la droite, je roulais à gauche de la route pour éviter à l’accident de croire un peu trop en sa chance. Certains automobilistes me klaxonnaient ou faisaient de grands gestes derrière leur petit pare-brise, bien au chaud qu’ils étaient, mais j’étais toujours trop lent pour leur crier d’aller se faire voir. Ou eux trop rapides. Une culpabilité me saisissait à certains moments. J’aurais voulu qu’ils s’arrêtent, qu’ils me laissent une chance de leur expliquer, de leur montrer

.

« Regarde. Simple. Vent = Droite. Emile = Fragile. Ecart = Voiture donc Emile = Mort. Sauf si Emile est à gauche. CQFD. Maintenant tu remontes dans ton char, tu réserves tes klaxons aux guanacos et tu fous la paix aux cyclistes.»

Mais ils ne s’arrêtaient pas.

Heureusement que je n’avais pas un gros drapeau français sur mon paquetage.

Ce pourrait être une idée d’ailleurs. Mais quel pays saboter ?

Les grandes descentes étaient l’occasion de grandes vacances et de grandes félicités. Une sensation de liberté m’envahissait, chassant la douleur, le froid et le réveil matinal.

La descente vue de dos

Les collines s’étalaient dans le lointain, parfois mouvantes, ce n’étaient qu’un troupeau de guanacos qui se déplaçait, et la route sinueuse, aux bandes jaunes très nord-américaines, donnaient au tableau des airs de Canada. Comme si cela ne suffisait pas d’être en Terre de Feu, qu’il fallait en plus s’imaginer dans le Grand Nord.

Non content de vivre le rêve, on claque la bride sur l’encolure du cheval soufflant.

Il en faut toujours plus. Il faudrait qu’on soit le premier et le dernier. Souffrir jusqu’à l’ultime limite mais s’en tirer glorieux. Voir dans l’instant, la puissance des éléments se décliner dans les teintes de ciel les plus violettes, et une terre qui tremble sous un vent tellurique. On voudrait être à la charnière des siècles, la présence manquante à l’achèvement en plus d’en être le spectateur.

Mais on circule sur une route bien faite, avec des lignes jaunes fauves. Sur le côté, des clôtures, et toutes les deux minutes, des pick-up Ford et Toyota nous dépassant à 150. Le Grand Nord n’est pas ici, et ce n’est de toute manière pas celui dont on rêve. On met un chapeau sur notre désir de grand explorateur et l’on profite du confort à ne pas être le premier à passer par ici.

Après 5 heures sur les pédales et une bonne soixantaine de kilomètres, je me suis arrêté déjeuner dans une cahute au bord de la route. Une cage de bois couverte de tôles plus ou moins percées au travers desquelles passe la lumière du jour. L’intérieur est plus que tamisé, mais on y voit. Il y a un poêle, un lit couvert de feuilles de journal, et des billes de bois pour s’asseoir. Dehors le vent souffle fort.

Je m’ouvre une boite de thon, bois le jus, et éventre une tomate avec les dents. J’ai acheté quelques morceaux de pain à Cerro Sombrero qui ressemblent à de la brioche salée durcie.

Ça fait un bien fou d’échapper au vent pendant quelques minutes. De s’en extraire. Comme si j’étais une peluche à la foire et qu’une grue m’avait sorti de mon monde.

Sur la route, en l’absence de tels abris, on est exposés au vent en permanence. Nulle part où aller, tout est plat autour, et clôturé.

On est piégés au grand air par l’air soudain un peu trop grand.

La cabane sent le feu de bois. Derrière, des bouteilles de verres ont été empilées avec plus ou moins de soin, en cassant certaines. C’est fragile le verre. Ils savaient pas. Je fais attention en repartant à ne pas crever. Même sans être sur le vélo, le poids du chargement seul suffirait.

Pluie de lumière

Il me reste une petite vingtaine de kilomètres avant l’arrêt de bus providentiel où je passerai la nuit. Je me sens fatigué mais relativement de bonne humeur, notamment parce qu’il est encore de bonne heure, à peine 13 heures. C’est l’avantage de se lever si tôt. J’ai pris mon temps pour m’arrêter quand je le souhaitais, faire quelques photos. C’est l’avantage d’être en vélo.

Mais le ciel est gris, les stratus stratent le ciel jusqu’à saturation sans le moindre stress. Les contrastes manquent, les photos paraissent aplaties et trahissent l’immensité des paysages.

Au niveau de l’arrêt de bus, la route fait un coude et part plein est. J’aurai alors le vent en plein dans le dos. Les 40 kilomètres jusqu’à la frontière pourraient se faire en moins d’une heure et demi, sans trop forcer.

La tentation est forte de brûler les étapes, et comme le premier jour de doubler la mise sans regarder ses cartes. Pourquoi s’arrêter à 80 kilomètres si je peux en faire 120, quasiment sans effort ?

Je tente de me raisonner, optant tour à tour pour une décision puis l’autre.

Pour le moment je n’y suis pas au coude de la route, il faut pédaler.

La route qui semblait jusqu’alors avoir été construite juste pour moi, juste pour ce jour, s’inclinant vent de dos dans les pentes et vent de face dans les descentes, change de crédo. Les kilomètres après l’arrêt sandwich sont durs. Plusieurs fois, le vent me déporte sur le bas-côté gravillonné, et je manque de me vautrer dans le fossé.

Au kilomètre 65, je m’arrête pour regarder la carte et ça ne présage rien de bon. Les 12 derniers kilomètres s’enfoncent quasiment plein ouest. J’aurai le vent de trois-quart face, à une heure ou deux comme on dit dans les compétitions de billard sur gazon.

Je fais les derniers kilomètres prudemment mais ça ne sert à rien, la route, cette salope, ou le vent, ce salop, ont tourné l’un vers l’autre, ou l’un contre l’autre je ne sais pas. Tout dépend du sens où l’on va et d’où l’on part j’imagine.

Un dernier virage, et l’asphalte mixée au gravier du Golgotha se dévoile sous mes yeux. Une longue pente, interlope entre le faux-plat et la côte, déroule son bitume sur suffisamment de distance pour que les voitures qui me doublent ne disparaissent pas tout de suite.

« Pas tout de suite. Là ? Non ? Ah non, toujours pas. Elle est longue cette route dis. ».

« Il pleuvrait que ça n’en serait pas pire » pensai-je optimiste juste avant de voir un cumulus noir danser sur ses tentacules de pluie à quelques kilomètres à ma droite.

Il pleuvrait que ça serait définitivement pire.

Je me colle à la tâche au milieu d’une plaine rase comme la Patagonie sait les faire, et comme la Terre de feu ne se démerde pas trop mal pour m’en donner à déguster jusqu’à présent. C’était beau toutefois. Je ne me lasse pas encore de voir ces herbes rases et jaunes claquer au vent comme des cheveux qui s’abattent sur le front d’un homme qui court.

Mais ce n’est pas le bon moment pour avoir du vent de côté ou de front. J’ai bataillé toute la journée pour tenir sur mon vélo sans lui faire connaître le goût des pare-chocs, avant ou arrière, je ne suis pas difficile, et tatillon, les évite tous. Mais là c’est trop.

J’empoigne le vent de toutes mes forces, dégommant les vitesses une à une au fur et à mesure que la pente me sèche. Elle est bien là la situation, et le petit plateau n’y change pas trop. Je tente de garder mon effort constant, mais les ondulations de la route et les rafales de vent voient les choses d’une toute autre manière.

Chaque rafale me déséquilibre. J’oscille d’un côté l’autre pendant quelques secondes, donnant de grands coups de guidons pour rétablir le funambule qui vacille et éviter de passer du bitume au gravier. Car si je quitte la route, je glisse. Il faut alors freiner des quatre fers avant le fossé, poser pied à terre, et se remettre en position pour repartir.

Lorsqu’un véhicule arrive, quel qu’en soit le sens, j’attends qu’il passe. Je ne joue plus.

Chaque démarrage me fusille le genou. Mais je repars, en moulinant, prêt à être séché par la rafale qui vient et qui me projettera de nouveau sur le gravier dix mètres plus loin.

Je m’échoue et repars. Je m’échoue encore, attend, puis repars. Encore et encore. Prêt à ce qu’on fasse un jour de petits arcs d’indiens avec mes côtes. J’espère au moins qu’on pourra lire en gros d’où ils viennent, putain.

Parfois je me décourage. Tout simplement. Lorsque le vélo part en embardée et s’étale sur le sol. Je crie toute ma frustration au vent qui s’en contrefout et l’emmène crier plus loin. Je m’imagine que j’irai plus vite à pied, que ça serait plus facile, que mine de rien, j’aurais davantage de contrôle.

Alors je pose le vélo, ou plutôt mes pieds sur le sol, et je marche, courbé au vent, couché sur ma bécane, les bras en appui je ne sais trop comment, une épaule enclenchée, l’autre en tension, le vélo à 30°, à moitié porté par le vent, mais juste à moitié, et brutalisant mon corps, je me colle d’un bout à l’autre contre le sol et le vent pour me glisser entre eux et faire ce qui semblait ici et maintenant impossible à quiconque, et bien seul, c’est-à-dire moi : avancer de quelques mètres.

Le vent soulève jusqu’à un certain point le vélo penché. Le reste du poids repose sur mon bras qui tétanise comme à dix mètres du sol, cranté sur sa prise. Il me suffirait de trouver l’angle parfait pour atténuer l’effort demandé à mon bras droit. Mais l’inconstance du vent tacle la théorie avec les deux pieds décollés. Pas de carton, le jeu continue.

Je laisse les pneus sur le bitume et marche sur le gravier, mes baskets glissent, parfois le vent emporte le vélo ou le relâche complètement dans mes bras, je lutte fièrement pour ne pas qu’il tombe, aussi pesant qu’une petite moto, je me cabre, le retiens, arqué, à la limite, et le remet sur ses pneus, pile au bon moment pour que le gouffre laissé par la rafale suivante l’emporte dans l’autre sens.

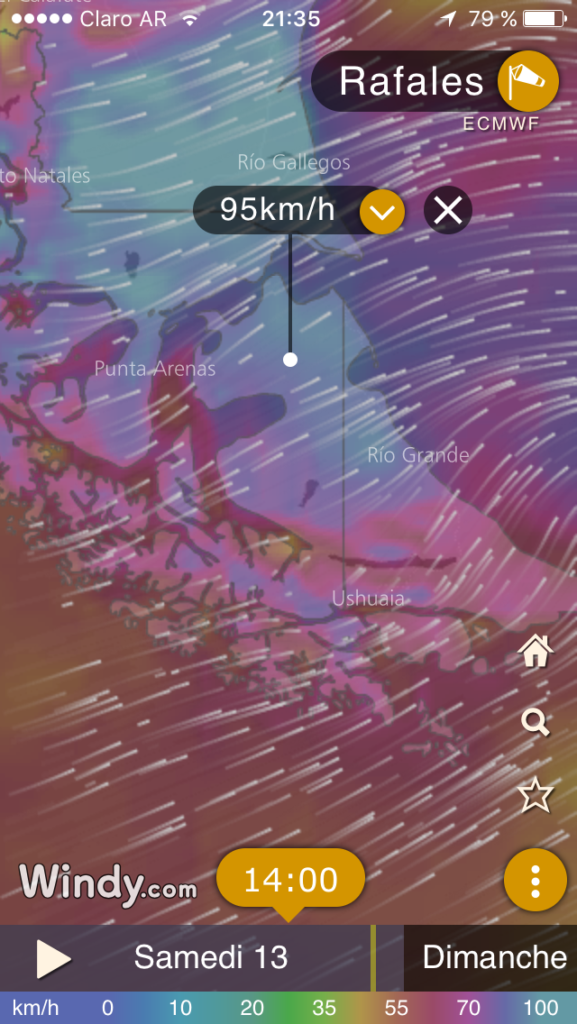

J’ai du mal à comprendre. Il est 13 heures et quelques. J’avais regardé les vents à cette heure, ils devaient souffler entre 50 et 60 km/h. C’est beaucoup, mais ça n’a aucune sorte de point commun avec ce que je suis en train de vivre. J’ai l’impression d’être en haut d’un phare en pleine tempête.

Une partie de mon casque bourdonne au vent. Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est excessivement énervant. Comme si un frelon avait élu domicile dans mon oreille, il y a de la place, et jouait le vol du bourdon à la guimbarde. Je l’enlève, le retourne dans tous les sens, en arrache un morceau qui pend, mais le bruit persiste.

C’est la goutte de vent.

Ça me rend fou.

Je fini par l’enlever complètement. J’en ai pas besoin pour marcher.

Après une heure et demi d’effort, je n’avais fait que 2 kilomètres. Il m’en restait 10, en ligne quasi droite. Le calcul était vite fait.

Je me suis arrêté une petite heure, au comble de la fatigue, de l’énervement et du désespoir. Le triangle des Bermudes de la frustration.

Il faisait beau et j’étais partiellement protégé du vent par un petit talus. J’ai couvert mon visage de mon buff et me suis endormi, ou presque, j’ai rêvassé, oublié un instant le vent lancinant et le bourdonnement de mon casque.

Et puis j’ai ramassé mes affaires, levé ironiquement le doigt pour voir si le vent soufflait toujours aussi fort, et j’ai réessayé. Une fois de plus sur la bici. Une fois de plus les bras tendus.

Sans succès, sans plus de succès, sans la moindre addition de succès par rapport aux tentatives précédentes. Le vent n’avait pas fléchi, et mon repos de roseau courbé ne m’avait pas rendu plus fort non plus.

On voit bien le vent, là, au milieu

Résigné, je tentais de faire du pouce. Je n’allais aller nulle part à ce rythme. Je voulais juste qu’on m’avance de 10 kilomètres, juste passer cette ligne droite impossible, et repartir du bon pied. J’en avais soupé pour la semaine du vent. J’en avais plein les gencives, du persil dans les narines.

Les voitures ne se faisaient plus aussi fréquentes maintenant que je les attendais.

Je repris ma route, arqué contre mon vélo comme une côte de baleine qui n’en finit pas de s’échouer. Un jour, la tempête la laissera tranquille. La marée baissera pour de bon, et enfin totalement à l’air libre, elle pourra s’asphyxier.

Deux trois bagnoles m’ont dépassé, et puis un Hilux blanc est passé un peu plus lentement. J’ai levé le pouce. Il a freiné et a commencé à reculer, puis à faire demi-tour. La chance, encore. Ou la pitié. J’étais sauvé.

Fabio, sa femme et leurs deux petits princes, des argentins en vacance, gentils comme pas 4, apparurent sur leur Toyota blanc.

On a enlevé quelques sacoches, et amarré le vélo sur la couverture. Le vent a emporté ma gourde dans l’opération, comme un droit de passage payé à ce beau diable pour m’en être échappé si joliment.

Fabio est fiston d’italiens. Il a un atelier de réparation de pièces agricoles et vivent dans la région de la Pampa, à 500 kilomètres de Buenos Aires, au milieu des champs et des exploitations qui les font vivre. Les 15 premiers jours de janvier, c’est la saison basse. Une courte saison basse. Entre la récolte de blé et les semis de soja. Ou l’inverse.

Ils en ont profité pour faire ce grand voyage dont ils rêvaient depuis 15 ans. Ils l’ont préparé maintes fois mais ne sont jamais partis. Depuis 15 jours, avec leurs deux grands fils, Leandro et Dante, ils ont descendu la route 40 le long de la cordillère, sont allés randonner à Torres del Paine, et visiter Punta Arenas. Ushuaïa est leur dernière étape. Dans quelques jours, ils rentreront à la maison, 3000 kilomètres plus haut. 3 pleins d’essence et deux jours de route.

Je me suis laissé emporter un peu plus loin que le coude de la route. Un peu plus loin que la frontière. Ils m’auraient emmené directement à Ushuaïa les sacripants si je ne leur avais pas dit de s’arrêter avant. Il fallait garder un peu de mystère. Je voulais faire la partie finale en vélo tout de même.

Ils m’ont déchargé 250 kilomètres plus loin à Tolhuin. L’une des trois villes argentines en terre de feu, avec Ushuaia et Rio Grande.

Les sauveurs du jour

Il y a encore une trentaine d’années, il n’y avait presque rien ici. Et puis Emilio y a installé une boulangerie. La boulangerie. « La panaderia La Union » était le seul arrêt entre Rio Grande et Ushuaïa pendant des années. Quand il neige, l’hiver, ça en fait un sacré bon emplacement. L’affaire a connu un succès phénoménal et a rendu l’homme multi-millionnaire.

Passionné de vélo, il a aménagé une partie de son entrepôt pour le mettre à disposition des voyageurs à deux roues. Ici, ils y ont accès à un lit, une douche chaude, et des pâtisseries à volonté.

La célébrité fut également immédiate de ce côté là. C’est un arrêt quasi-obligatoire pour tous les cyclistes parcourant cette partie du monde, et ceux qui ont les poches vides peuvent travailler dans la boulangerie pour se renflouer un peu.

Remontant rapidement sur mon vélo, du pick-up au pick-down, je fus accueilli par mes camarades, et m’enfournai une collier de pâtisserie pour réconforter mon petit cœur meurtri.

J’avais fait 70 kilomètres, mais surtout 2 qui en valaient mille.

J’avais triché, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, et me demandais quel cycliste je faisais, avec ces genoux, et ce parcours pour le moins hétéroclite.

Mais je n’entendais plus le vent souffler, pour quelques heures, au moins, je m’en étais extrait, et ça c’était bien.

J’ai regardé les rafales en rentrant, ça se rapproche du phare.

Un commentaire